1 潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は,大腸の最も内側にある粘膜部分に炎症が生じ,その粘膜にびらんや潰瘍ができてしまう炎症性腸疾患の一つです。炎症が生じる範囲によって,直腸炎型,左側結腸炎型,全大腸炎型,右側結腸炎型に分類されています。潰瘍性大腸炎は,これまで日本に比べて欧米で多いことが知られていましたが,近年日本において急激に増加してきており,2013年の段階で約17万人患者さんがいます(平成25年度末医療受給者証登録者数)。これは日本人約750人にあたり1人の患者さんがいる計算です。潰瘍性大腸炎の原因はまだはっきりしたことは解明されていません。しかし,遺伝的な要因のある患者さんに環境的要因のきっかけが生じることにより何かしらの免疫異常が生じて病気が発症するということが分かってきました。そのため潰瘍性大腸炎の治療としては,異常となった免疫を抑え込む治療法(免疫統御療法)が行われています。この潰瘍性大腸炎に対する治療がうまくいかなかったり,病気の勢いが強くなったりすると,重症化してしまい深い潰瘍から穿孔(穴があくこと)を起こしてしまうこともあります。また長い間炎症が続くことで大腸癌の原因となったりする場合もあります。そのため,潰瘍性大腸炎は専門的知識があり十分に経験のある医師による治療とフォローアップが必要となります。

2 潰瘍性大腸炎でみられる症状

症状としては,血便(赤い血が混じった便)や粘液便(ねばねばした便),下痢,腹痛などがあり,これらの症状がおさまったり(寛解)ぶり返したり(再燃)を繰り返す慢性の病気です。重症になると発熱や頻脈などの全身の症状が現れてきます。クローン病と異なり狭窄や膿瘍(腹部や肛門に膿が溜まること)を形成することがなく、腸閉塞や肛門周囲膿瘍などの合併症を認めることはあまりありません。

3 潰瘍性大腸炎で行う検査

私たちが潰瘍性大腸炎の患者さんを診る際には下痢や血便,腹痛や発熱などといった臨床症状をもとに,その患者さんが活動期,あるいは寛解期にあるのか,重症度がどの程度なのかといったことを判断し,これらの情報から治療方針を考えています。しかし,これらの症状と実際の潰瘍性大腸炎の状態が乖離している場合もあるため,血液検査や画像検査,便検査を組み合わせて総合的に病気の状態や治療方針を判断しています。また,血液検査は薬剤の効果や副作用をチェックする目的でも行われます。

3-1血液検査

血液検査には様々な項目がありますが,血液検査は患者さんの状態を客観的に把握する上で大切な検査です。私たちは主に下記の4つに注意して血液データを診療に用いています。

・クローン病の活動性を炎症反応で評価する。

・病変からの持続するわずかな出血や炎症による消耗で貧血になっていないか。

・栄養吸収が低下したり、炎症による消耗で栄養状態が悪くなっていないか。

・治療薬による副作用(白血球数低下、肝障害、腎障害など)はないか。

貧血は主に赤血球数(RBC),ヘモグロビン(Hb)の数値を見て判断しています。これらの数値は潰瘍性大腸炎の状態が悪くなると低くなる傾向があります。女性の場合には月経による貧血もあるため,一概に潰瘍性大腸炎の状態を反映しない場合もあります。栄養状態は総コレステロール(TC),総蛋白(TP),アルブミン(Alb)などの数値で判断します。潰瘍性大腸炎の活動性が高い状態では低栄養となり,これらの値はいずれも低値になることがあります。炎症を反映する項目は,CRP,白血球数(WBC),血小板数(Plt),血沈(ESR)があります。潰瘍性大腸炎の活動性が高くなった場合,これらの炎症の数値が高値となります。そのほか,肝機能(AST,ALT,LDH,γGTP,ALP),腎機能(UN,Cr),膵酵素(Amy)の値で合併症や薬剤の副作用の有無をチェックし,プログラフRやサンディミュンRを使用している場合にはこれらの薬剤の血中濃度をチェックし,薬剤の用量調節を行っています。血液検査で採取する血液量は,全身に流れる血液量に比べごく少量であり,血液検査が貧血を進行させる心配はありません。

自覚症状がなくても、これらの項目を主に定期的にみていくことで変化を早く知ることができるため重要な検査です。また、これら以外の項目も病状により調べたりすることもあります。治療薬によっては結核やB型肝炎を調べる必要があるため、それらの検査を血液検査で行うことがあります。

3−2便潜血検査,便培養検査

潰瘍性大腸炎は,粘膜に炎症が生じるために便に血が混じることがあります。目に見えるような血便が無い場合にも,ごく少量の血液が便に混じっていることがあります。便潜血検査では,このような目に見えないようなごく少量の血液が便に混じっているかどうかを調べることができます。後述の下部消化管内視鏡検査よりも簡便に,体に負担をかけることなく粘膜の状態を推測することができます。また,細菌性の感染性腸炎の場合,潰瘍性大腸炎と同様な下痢や血便が生じる場合があります。さらに潰瘍性大腸炎ではしばしばその再燃に腸の細菌感染が関与していることがあります。便培養検査では便に病原性の細菌がいるかどうかを検査し,これらの状態を鑑別します。

3−3下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)

内視鏡検査は大腸の粘膜の状態を最も詳細に観察できる検査です。粘膜の炎症の程度によって重症度を判断することができ,また炎症の範囲を確認することによって病変範囲による分類を行うことができます。分類には4種類あり,①直腸炎型(炎症が直腸のみに限局),②左側大腸炎型(炎症が直腸から脾湾曲部までにとどまる),➂全大腸炎型(炎症が脾湾曲よりも口側に広がる),④右側・区域性大腸炎,があり,ほとんどの場合では直腸から連続的に炎症が広がっていきます。また,内視鏡検査では似たような症状を呈する他の腸炎や大腸の病気を区別することができます。場合によっては生検(顕微鏡で調べるために組織を一部取ること)を行うこともあります。

近年,粘膜治癒という状態が潰瘍性大腸炎にとって重要と考えられるようになってきています。臨床症状が落ち着いていて臨床的には寛解期と考えられる患者さんでも,下部消化管内視鏡検査を行うと実際には粘膜の炎症が残っていることがしばしばあります。内視鏡検査での観察で,粘膜の炎症が完全に治まっている状態を粘膜治癒と呼びます。粘膜治癒をしている人としていない人では,その後の1年間で再燃をしてしまう人の割合が約30%と約70%と大きく違ってくることが海外で報告されました。そのため,現在の治療の目標は臨床的寛解ではなく,粘膜治癒を目指すこととなっています。粘膜治癒は内視鏡検査を行って初めて診断できるため,内視鏡検査を定期的に行うことが重要になってきます。私たちは内視鏡検査での粘膜の状態をもとに現在の寛解維持療法が適切であるかを判断しています。

内視鏡検査は,当院では当日の朝食と昼食を抜いていただき,朝からニフレックRやモビプレップR,ビジクリアRなどの腸管洗浄液を内服し,午後に検査を行います。検査の際には,苦痛を軽減する目的で痛み止めや眠くなる薬剤を使用します(授乳中や高齢者の場合は使用できません)。検査は肛門からファイバーを挿入し,盲腸まで到達後に抜きながら観察を行います。状態が重症である場合,全身への負担を考えて腸管洗浄液無しで検査を行ったり,観察をS状結腸までで終了する場合もあります。検査は個人によっても異なりますが,概ね15-30分で終了します。検査後は使用した薬の影響が消えるよう,約1時間程度リカバリー室で休んでいただいてからのご帰宅となります。

以前は造影剤を用いた注腸検査も行っておりましたが,生検での組織の評価ができないこと,粘膜の状態をより内視鏡検査の方がより正確にみることができること,被曝の心配がないことから現在では内視鏡の検査が主流となっています。

大腸がんについて

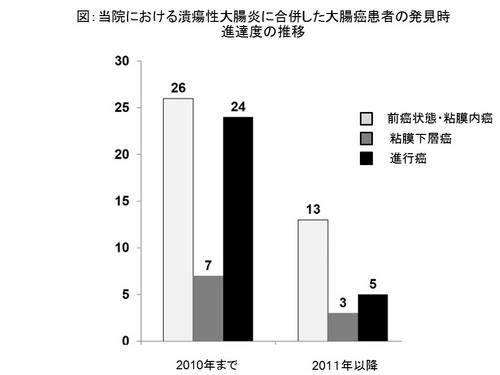

発症してから10年以上経過している直腸炎型以外の潰瘍性大腸炎の患者さんは,同じ年代の一般の人に比べて大腸がんのリスクが高くなるということが知られています。これは,長年の炎症が腸の粘膜に変化を蓄積させ発がんにいたると考えられています。同じ潰瘍性大腸炎でも病変範囲がより広い患者さんでリスクが高くなり,また炎症が治まっている人よりも炎症が持続している患者さんでよりリスクが高くなるということが報告されています。当院でも以前は進行癌で見つかる人の割合が高かったですが、この5年間では早期癌、特に粘膜内にとどまったレベルで発見されている患者さんの割合が増加しています(図)。

早期に見つけることがよりよい予後につながるため,直腸炎型以外の潰瘍性大腸炎で発症から7年以上経過している患者さんには1-2年に一度下部消化管内視鏡検査を受けることが勧められています(サーベイランスと言います)。すべての患者さんで必ずしも大腸がんを合併するわけではありません。しかし,上述したように炎症が残存していることが発がんに関連しているため,寛解維持の薬剤をしっかり継続し,定期的な内視鏡検査で粘膜治癒状態に至っていることを確認することが重要です。また,炎症が残っている患者さんでは,大腸がんが発生していないかのチェックのため,定期的な内視鏡検査が必要となります。

3−4 CT検査

CT検査は侵襲性が低く患者さんにとっては苦痛の少ない検査です。しかし,潰瘍性大腸炎は粘膜という腸の壁の最も内側の部位のみの炎症であり,CT検査で病気の程度を評価することが困難であるため,潰瘍性大腸炎の患者さんに対してはあまり行うことが多くありません。腹痛や下痢・血便が重症である場合,他のおなかの病気を区別するためや穿孔(穴があいてしまうこと)などの腸管合併症を確認するために行うことがあります。その他,重症の患者さんにおいて内視鏡検査での全大腸観察が困難な場合に,病変範囲を評価する目的で行うことがあります。

3−5 カプセル内視鏡検査

カプセル内視鏡検査は小型カメラが搭載された長さ約3㎝,幅約1㎝ほどのカプセルを口から飲み込んでいただき,連続的に撮影する画像を体に付けた受像機で記録し,検査後に撮影した写真を確認することで腸の状態を評価する検査です。撮影後のカプセルは自然と肛門から排出されます。近年,下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)を施行困難な方に保険適応となり,外来で検査をすることができるようになりました(図下)。カプセルを飲み込むだけなので,苦痛が少なく検査ができることが特徴です。大腸は便で充満しているために,検査を行うためには内視鏡検査と同様に腸管洗浄液を内服していただき,腸の中をきれいにする必要があります。また,カプセルを大腸まで到達させるため,カプセル内服後も下剤を追加で内服します。そのため,下剤の内服が困難な患者さんにおいては,通常の内視鏡よりも下剤の内服量が多くなるため不向きです。

また,電波を用いて画像を発信するため,ペースメーカーを挿入している患者さんでも行うことができません。現時点では内視鏡挿入困難な患者さんのみが検査を受けることが可能ですので、内視鏡検査が過去に苦しかった患者さんでカプセル内視鏡検査に興味のある方は外来主治医にご相談ください。

4 潰瘍性大腸炎の治療法

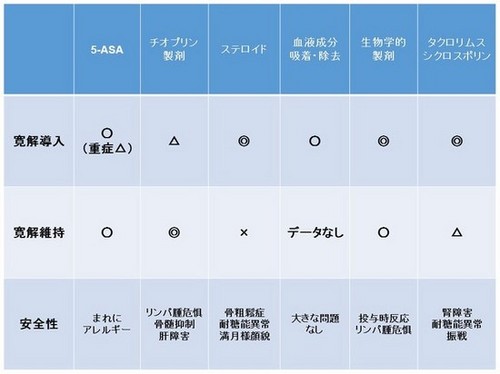

治療法としては,5-アミノサリチル酸製剤(ペンタサR,アサコールR,サラゾピリンR),ステロイド(プレドニンR,プレドニゾロンR)による治療が中心となります。しかし,これらの治療で病気のコントロールがうまくいかない患者さんには,それまでの治療経過や重症度によって免疫調節剤であるチオプリン製剤(イムランR,アザニンR,ロイケリンR),血球成分吸着・除去療法(アダカラムR,セルソーバR),生物学的製剤(レミケードR,ヒュミラR),免疫調節剤(プログラフR,サンディミュンR)などの治療法をうまく組み合わせて治療する必要があります(図)。内科治療で病状がうまくコントロールできない場合には外科的手術による大腸全摘を行います。大腸全摘の際には多くの場合一時的に人工肛門が設置されますが,最終的に人工肛門を無くす手術を行うことが多く,永久人工肛門になる患者さんは非常に少ないです。

これらの既存治療に加えて,当院では様々な臨床試験・治験を行っています。臨床試験・治験に参加することで新薬や生薬などを活用した新規治療法を試みることができます。臨床試験・治験に興味がある患者さんは,外来医師にご相談ください。

図 潰瘍性大腸炎の重症度別治療

4−1 5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)(サラゾピリンR,ペンタサR,アサコールR)

潰瘍性大腸炎の基本的な治療薬で主に軽症から中等症の患者さんに用いられます。潰瘍性大腸炎の9割以上の患者さんは軽症から中等症にあたるため,ほとんどの患者さんが用いている薬剤です。この薬剤を上手に用いることでステロイドの使用量を減らすことができます。

5-ASA製剤は寛解導入(炎症を抑え込む)と寛解維持(抑え込んだ炎症が再燃しないようにする)の両方に効果があり,経口製剤と局所製剤(注腸薬,座薬)があります。経口製剤にはペンタサR,アサコールR,サラゾピリンRがあり,それぞれ大腸に有効成分である5-ASAを到達させるための工夫が異なっています。ペンタサは時間依存性の薬剤であり,腸で溶けるコーティングで覆われています。ペンタサRは内服した後に小腸から徐々に溶け出し,小腸から大腸まで5-ASAが放出されます。一方,アサコールRはpH依存性の薬剤で,アルカリ性によって溶けるコーティングで覆われています。そのため大腸で溶けて中身の5-ASAが大腸で放出されます。サラゾピリンRは,5-ASAにスルファピリジンが結合していて,大腸でスルファピリジンが取れることにより5-ASAが放出されます。

5-ASA製剤は内服する量が増えれば増えるほど,大腸に到達する5ASAが増えるため,用量依存性の薬効(飲む量を増やすほど薬の効果が高まること)があります。また,それぞれ大腸への到達方法が異なるため,同じ5-ASAでも種類を変えることによって有効性が変わることがあります。5-ASA製剤を内服していても血便や下痢といった症状が完全に抑えきれていない患者さんは,5-ASA製剤の飲む量が適正であるか,5-ASA製剤の変更で改善する可能性がないかを外来主治医に確認してみてください。

5-ASA製剤の飲み薬では,大腸の中でも後半部分にあたる直腸,S状結腸へは薬剤が届きにくいことが知られています。この弱点を補うため,座薬や注腸などの局所製剤があります。局所製剤をうまく使うことで,薬剤の届きにくい直腸やS状結腸に高濃度の薬剤を届けることができ,病状のよりよいコントロールができます。直腸にのみ炎症があるタイプの患者さんは座薬のみの治療でよい場合もあります。

5-ASA製剤はきちんと服用し続けることが重要です。当院で以前調査した結果、楽剤をきちんと服用していない人の率は約25%であり、再燃する率が高いことも明らかになっています。調子が良くても薬剤を自己判断で中止したり、減らすことは避けてください。

副作用

時に5-ASA製剤のアレルギー反応が出現することがあります。内服を開始した後に,発熱を伴う下痢症状の悪化が見られた場合には,アレルギー反応の可能性がありますので,外来主治医にご相談下さい。その他,サラゾピリンR特有の副作用として含まれるスルファピリジンによる発熱や頭痛,発疹やかゆみなどの皮膚症状,めまいなどがあります。また,男性の場合には精子数が減少し男性不妊の原因となることがありますが,服用中止で元に戻ります。

4−2 ステロイド製剤(プレドニンR,プレドニゾロンR)

ステロイド製剤は5-ASA製剤で病気のコントロールがうまくいかない中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者さんに用いられる薬剤です。強い炎症を抑え込む作用(寛解導入効果)があり,6-8割の患者さんに効果がみられます。しかし,ステロイド製剤は"副作用が強い"というイメージが強く,患者さんからもっとも敬遠されています。確かにステロイド製剤が不適切な使用法で用いられた場合,副作用が大きな問題となることがあります。しかし,十分に経験のある医師の指導のもと適切に使用された場合には,副作用を最小限に抑えた上で病気のコントロールを行うことができます。

ステロイド製剤には経口製剤と点滴製剤があります。経口製剤は主に外来で中等症の患者さんに用いられます。体重にもよりますが,1日あたり30mgから40mgの用量で開始します。重症で入院加療が必要な場合には,点滴製剤によるステロイド強力静注療法を行います。強力静注療法では1日あたり40mgから80mgのステロイド製剤を使用します。いずれの場合においても,充分量のステロイド製剤を使用することが重要です。少ない量のステロイド製剤で治療を開始した場合には,炎症を抑え込む作用が不足し,かえって治療にかかる日数が長くなってしまう場合があります。また,ステロイド製剤には寛解維持効果(炎症を抑えたままに維持する効果)は認められておらず,漫然とした長期使用は副作用のリスクを大きく高めてしまいます。ステロイド製剤は使用開始後に1-2週の間隔で5-10mgずつ徐々に減量し,最終的には中止することを目指します。自己判断での中止や急激な減量などは副作用が出現する場合があるため,ステロイド製剤の使用に際しては医師の指示を守ることが非常に大切です。

ステロイド製剤を減量していく際に,潰瘍性大腸炎の増悪や再燃が起きることがあり,この状態をステロイド依存と呼びます。ステロイド依存の場合には別項で説明している免疫調節剤や血球除去療法を追加や,他の薬剤への変更が必要となる場合があります。ステロイド減量中に下痢や血便などの症状が再度出現するようになった場合には,早めに外来主治医にご相談ください。

副作用

ステロイドの副作用としては,不眠・食欲増進・体重増加・ざ瘡(にきび)・糖尿病・高血圧・易感染性(感染症にかかりやすくなる/重症化しやすい)・創傷治癒遅延(きず/けがが治りにくい)などがあります。また,潰瘍性大腸炎の治療量として用いられるステロイド量では満月様顔貌(ムーンフェイス)という顔が丸く腫れてしまう症状が出ます。満月様顔貌が気になる患者さんは非常に多いですが,減量・中止によって改善します。長期に使用した場合には骨粗鬆症(骨がもろくなる)が出現することもあり,長期に内服する場合やもともと骨が弱い方は予防薬を併用することがあります。

ステロイドを急に中止した場合に,副腎不全という命に係わる副作用が出現することがあります。これはステロイドがもともと副腎で作られるホルモンであり,ステロイド製剤内服中には副腎から作られるホルモンが抑えられています。急な中断では副腎が再びホルモンを作るのが間に合わず,低血糖や全身倦怠感,ショック状態などの怖い症状が出現してしまうことがあります。そのため,ステロイドの減量や中止は必ず医師の指示に従い徐々に減らすことが重要です。

このような副作用を防止するため、ステロイド長期使用は推奨されません。しかし、現在でも短期間で炎症を改善させる非常によい薬剤であり、使用方法に注意して状態に応じて使用することがあります。

4−3 免疫調節剤(チオプリン製剤:イムランR,アザニンR,ロイケリンR)

チオプリン製剤は,適切な量のステロイド製剤の治療にもかかわらず病気のコントロールに難渋する難治例に使用される薬剤です。難治例には,ステロイドが無効なステロイド抵抗例と,ステロイドでいったんは改善したもののステロイドの減量・中止中に再燃してしまうステロイド依存例があります。チオプリン製剤は主にこのうちステロイド依存例の患者さんに用いられます。ステロイドを長期に使用することは,上項に示した副作用がみられる可能性が高くなるため,これらの薬剤を使用することでステロイドの使用量を少なくすることが重要です。ステロイド抵抗例に用いられる場合もありますが,他の薬剤に比べ効果がゆっくりであるために寛解導入効果に乏しく,炎症が激しい時期にはあまり用いられません。他の治療法で炎症を落ち着けた後に寛解維持療法として用いられることが多い薬剤です。イムランR・アザニンRは錠剤で,ロイケリンRは散剤(粉薬)です。イムランR・アザニンRは体内で代謝されてロイケリンRに変化するため,これらの薬剤はすべて本質的には同じお薬です。日本人では欧米人に比べてより少量で効果があることが分かっており,また薬剤の効果の個人差も大きい薬剤です。そのため,イムランR・アザニンRでは25-50㎎(半錠-1錠),ロイケリンRでは15㎎-30㎎の量で開始し,臨床状態や血液検査結果をみながら調整していきます。錠剤が飲み易さから好まれる傾向がありますが,半錠単位での調整となってしまうため,微調整が必要な場合にはロイケリンRを使用します。日本のデータではこれらの薬剤の長期内服によって88%の患者さんで寛解が維持できていたと報告されています。

副作用

チオプリン製剤の副作用は骨髄抑制や肝障害,易感染性(感染症にかかりやすくなる),吐き気などがあります。いずれの副作用も患者さん全員に必ずしも起こるものではありません。骨髄抑制とは,血液の工場である骨髄の作用を抑えてしまうもので,白血球・赤血球・血小板などの血球が少なくなってしまうことです。この副作用は早期に急激に出ることがあるため,内服を開始した場合には1-2週間後に必ず血液検査を行う必要があります。その後も4-8週を目安に血液検査を行い,副作用の有無をチェックします。内服を開始した後に,発熱・咽頭痛・強い全身倦怠感が生じた場合には必ず医療機関を受診し,血液検査を受けて下さい。

そのほか,食欲不振,脱毛,口内炎,舌炎,関節炎,膵炎などが起こる場合もあります。

チオプリン製剤は,日本の添付文書では妊娠している患者さんの使用は控えるように記載されていますが,海外の報告でこれらの薬剤を内服している妊婦と内服していない妊婦の比較で,胎児奇形の発生率に差がなかったことが報告されており,現在では妊娠中でも安心して内服継続ができると認識されています。潰瘍性大腸炎の状態が落ち着いている方が安全な妊娠ができる可能性が高いため,むしろ内服継続が望ましい場合もすくなくありません。ご心配な方や内服していてこれから妊娠を希望している患者さんは,自己判断で止める前にぜひ一度外来主治医の先生にご相談ください。

チオプリン製剤の内服で悪性腫瘍の発生が増えてしまうという報告があります。このことに関しては様々な報告があり,まだ完全に結論がついていません。悪性リンパ腫の発生頻度が約3倍になってしまったという報告もあります。しかし,実際に潰瘍性大腸炎の治療中に悪性リンパ腫が見つかることはごくまれです。全国の統計では,悪性リンパ腫の頻度は1万人に約1人であり,3倍となると1万人に約3人の計算になります。私たちは,これらの副作用と患者さんに投与することのメリットを常に考えた上で,投与が必要かを検討しています。患者さん一人一人において,病気の状態,薬剤のリスクの考え方などは異なるため,同じ重症度の患者さんでも使用すべきかそうではないかは異なってくると思います。この点については少しでも不安な点があれば,よく外来主治医に相談するようにしてください。

4−4 血球成分除去療法(白血球除去療法:LCAP,顆粒球除去療法:GCAP)

潰瘍性大腸炎の炎症には,白血球という免疫を担当する細胞が関係していると考えられています。血球成分除去療法は,点滴や献血に用いる針で片方の腕より血液を取り出し,カラムと呼ばれる特殊な筒を用いて炎症を引き起こしている血液成分(主に白血球)を取り除き,もう一方の腕から血液を戻すことで炎症を落ち着ける治療法です。この治療は,一回に約60-90分かけて炎症を起こしている血液成分を除去します。週に1-2回の治療を行い計5-10回継続します。主にアミノサリチル酸製剤,ステロイド製剤,チオプリン製剤を使用している患者さんで再燃を来した場合に行います。効果が認められない場合もあるため,その際にはさらに他の治療法を検討する必要があります。

副作用

他の薬物療法と異なり,副作用が少ないことが特徴です。まれに,脱血(血を取り出すこと)の際に頭痛を自覚する場合があります。また,穿刺(針を刺すこと)に伴う血腫などの合併症の可能性もあります。

4−5 生物学的製剤(レミケードR,ヒュミラR)

生物学的製剤はTNF-α(ティーエヌエフアルファ)という炎症を引き起こす物質を選択的に阻害する抗体製剤です.主に,ステロイドによる治療効果が認められないステロイド抵抗例,あるいはステロイドを減量・中止すると再燃してしまうステロイド依存例の中等症から重症の患者さんに使用します。レミケードRは点滴の薬剤で,ヒュミラRは自己注射の薬剤です。レミケードRの場合,投与開始から2週後,6週後と計三回の投与を行い,以後は8週毎の投与を継続します。一回の点滴には約2-3時間かかります。一方,ヒュミラRは2週間毎に自己注射を行う薬剤です。ヒュミラRの場合,初回は4本,二回目は2本,3回目以降は2週間毎に1本ずつ患者さん自身で注射を行います。初めは自分で注射を行うことに不安がある患者さんも多いですが,ほとんどの方は看護師の指導で問題なく行うことができるようになります。

副作用

生物学的製剤の副作用として重要なものに感染症があります。そのため,現在活動性の重篤な感染症に罹患している患者さんは使うことができません。また,過去に結核やB型肝炎に罹患したことのある患者さんに生物学的製剤を使用した場合,体内に存在する結核菌やB型肝炎ウイルスが再び活性化してしまうことがあります。そのため,生物学的製剤を使用する際には,結核やB型肝炎の検査として血液検査や胸部の画像検査,ツベルクリン反応検査によるスクリーニング検査を行います。これらの検査で陽性であった場合には,定期的な検査が必要となり,状態によっては予防薬の内服が必要になる場合もあります。また,脱髄疾患や心不全が出現することがあり,これらの既往がある患者さんには生物学的製剤を使用することができません。そのほか,まれに間質性肺炎やループス様症候群,肝機能障害,血液障害,横紋筋誘拐症が生じることがあります。

生物学的製剤の投与の際にアレルギー反応が現れることがあります。症状としては,発疹や掻痒感,嘔気,頭痛や発熱などです。特に,レミケードRでは製造の過程で一部にマウスの成分が含まれるため,時として呼吸困難などの重篤なアレルギーが出現することがあります。しかし多くの場合では,抗ヒスタミン製剤や抗アレルギー薬,ステロイドなどの前処置を行ったうえで投与時間を延長することで対処することができます。ヒュミラRは完全ヒト型抗体であるため,アレルギー反応が出現する頻度はレミケードRに比べ少ないです。

生物学的製剤はその薬剤の特性から免疫調整薬と同様に悪性腫瘍の発生を高めてしまうことが危惧されてきました。生物学的製剤を投与されている患者さん(若年者を含む)で悪性腫瘍が出現した報告もあり,また皮膚がんが増えたという報告もあります。しかし,これまでの質の高い多くの研究では生物学的製剤によって統計学的に悪性腫瘍の発生率が高くなることははっきりとは証明されていません。この問題は非常にナイーブな問題ですので,私たちは常に薬剤を投与することの有益性とデメリットを考えた上で患者さんとよく相談した上で治療法を選択しています。疑問や不安に感じる点がある場合には,ぜひ外来主治医にご相談ください。

4−6 免疫調節剤:タクロリムス,シクロスポリン(プログラフR,サンディミュンR)

これらの薬剤は上記のチオプリン製剤と同様に免疫調節剤に分類される薬剤です。チオプリン製剤と異なる点は,これらの薬剤は早期に効果を発揮するため,主に炎症が強い時期に炎症を抑える目的で寛解導入療法として用いられます。生物学的製剤と同様に,ステロイドによる治療効果が見られないステロイド抵抗例とステロイドの減量・中止によって再燃してしまうステロイド依存例に用いられます。いずれの薬剤も血液中の薬剤の濃度をモニタリングし,適正な使用量を決める必要があるため,使用を開始した数週間は定期的な血液検査が必要となります。プログラフRもサンディミュンRも同じようなメカニズムで潰瘍性大腸炎に効果を発揮しますが,前者は主に内服で使用される薬剤であり,後者は持続点滴が必要な薬剤です。後者の薬剤は,効果が認められており潰瘍性大腸炎の治療ガイドラインにも記載されている治療法ですが,保険適応外の薬剤であるため使用可能な施設が限定されます。いずれの薬剤も,チオプリン製剤による寛解維持療法に移行することが一般的です。

副作用

副作用として,ふるえ(振戦),高血圧,高血糖,電解質異常,腎障害,心毒性などがあります。多くの副作用は血中濃度に関連して出現してくるため,定期的な血液検査による血中濃度のモニタリングと適切な用量調節が重要となります。

図 潰瘍性大腸炎における内科的治療比較

4−7 手術療法

上記の内科的治療においても効果が認められず通常の生活が送れない場合や,大量の出血が見られる場合,炎症によって腸に穴があいてしまう(穿孔)場合,炎症による大腸がんを合併した場合には手術による治療が選択されます。

手術は基本的に大腸を全部取り除き,小腸で便をためるパウチと呼ばれる袋を作って肛門につなげる方法をとります。多くの場合,一時的に人工肛門を設置しますが,最終的に人工肛門を無くす手術を行います。大腸は主に水分を吸収して便を形成する役割を担っています。そのため,手術後は便に含まれる水分量が多くなり,下痢や便回数の増加がみられます。しかし,時間経過とともに排便状況が落ち着き1日あたりの排便回数が5-6回になることが多いです。作ったパウチに炎症が生じて回腸嚢炎という状態になり,排便回数の増加や失便が生じることもあります。この場合には,抗生剤の内服で治療を行います。

5 公費助成について

潰瘍性大腸炎は厚生労働省によって医療費助成制度の対象となる「指定難病」の一つであることが定められています。助成は,難病指定医によって潰瘍性大腸炎の診断となった患者さんのうち,一定以上の重症度である,あるいは軽症であっても一定以上の高額な医療を受ける必要がある方が対象となります。対象となる患者さんは,指定医療機関において潰瘍性大腸炎に関連した治療や診療を受けた場合に医療費の助成を受けることができます。医療費助成を受けるには,受給者証の申請を行う必要があります。受給者証の申請は各市区町村の保健所等が窓口となっており,申請書も窓口で入手することができます。臨床個人調査票を指定医療機関の難病指定医に記入してもらい,必要書類をそろえて窓口に申請します。承認を得た場合には,申請日から受給者証交付までの期間の医療費についても遡って還付を受けることができます(領収書が必要です)。

外来通院中で潰瘍性大腸炎の診断を受けた患者様は,医療費助成制度についてもぜひ外来主治医にご相談ください。